Кризис и накопление вещей

Последнее десятилетие жители США, Европы и России отказывались от лишних предметов. С идеологией минимализма критиковалась чрезмерная тяга к вещам, но пандемия и кризис поменяли правила игры.

Эффективный минимализм

Минимализм как образ жизни вошёл в моду в конце 20 века, хотя его предпосылки можно найти в японской философии, протестантизме и скандинавской культуре. Движение перекочевало из архитектуры, моды и изобразительного искусства, которые выбрали курс на упрощение форм и сокращение количества деталей и ярких красок в послевоенное время. Один из самых известных девизов минимализма сформулировал архитектор Людвиг Мис ван дер Роэ — «Меньше значит больше».

У бытового минимализма существуют разные определения, но можно выделить основные характеристики: отказ от чрезмерных деталей в жизни без потери комфорта, а также фокус не на количество, а на качество предметов или услуг. В 2010-х годах, когда поколение миллениалов обрело голос, получило работу и стало критиковать культуру потребления, спрос на минимализм просочился в повседневную моду (Uniqlo), массовый дизайн интерьеров (IKEA), визуальный стиль операционных систем (iOS) и мобильных приложений (Instagram), веб-дизайн и журналистские тексты («Пиши сокращай»).

Магическая уборка

Консультантка и специалистка по наведению порядка в доме Мари Кондо стала одной из икон окончания прошлой декады. Она ввела принцип «избавляйся от всего, что не радует». Мари Кондо написала несколько книг о потребительском минимализме и уборке, в том числе «Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни».

В 2015 году после выхода книги в США объемы сдаваемых в комиссионные магазины вещей увеличились на 20–60 %. В 2019 году Кондо снялась в шоу на Netflix, которое тоже получило большую популярность в США. После премьеры в стране увеличилась тенденция к организации порядка в доме, а потребители начали отдавать ненужные вещи в организацию «Армия спасения» и магазины «Доброй воли» — их пожертвования выросли на 30–40 % по сравнению с предыдущим годом.

Минимализм сводится не только к внешнему отрицанию избыточности, он несет также смысловую нагрузку. В 2010-х это движение хорошо сочеталось с принципами zero waste, шеринговой экономики и устойчивого развития. Спрос на осознанное потребление особенно заметен у представителей поколения зумеров из-за эмпатии и новой нормы. Согласно исследованию издания Dazed, 60% респондентов-представителей этого поколения утверждают, что больше всего их беспокоят проблемы окружающей среды, расового неравенства, права женщин и ЛГБТ-сообщества. Издание The Blueprint отмечает, что рефлексия становится главным инструментом познания окружающего мира.

Критика вещизма

С укреплением минимализма в повседневной жизни появлялись гайды, списки и советы по избавлению от лишнего, а также жесткая критика вещизма/материализма. Например, в 2013 году The Guardian опубликовала колонку с заголовком «Материализм: система, которая выедает нас изнутри». Текст критикует избыточную роскошь, показное богатство и приобретение вещей, которые не нужны. Также приводятся результаты исследования, согласно которому тяга к вещам снижает человеческое благополучие.

Если в XX веке роскошь измерялась количеством вещей, то к XXI веку она стала измеряться ощущениями. Отношения потребителей перешли от «владеть» к «ощущать», впечатления и уникальный опыт стали цениться дороже предметов. Поэтому обеспеченные молодые люди выбирают не дорогие машины, а путешествия.

Вместе с тем к 2020 году избыток вещей стал ассоциироваться не с реальным владением большими деньгами, а с дурным вкусом и провинциальностью. В интернете высмеиваются балконы и даже целые квартиры, переполненные вещами, которые «когда-нибудь ещё пригодятся».

Привычки поколений

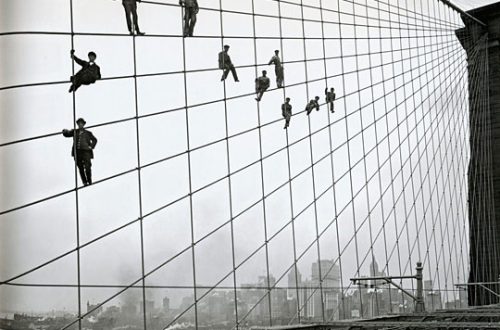

Критикуя культуру потребления, важно учитывать контекст жизни старших поколений. Автор The Atlantic Аманда Мулл рассказывает, что после Второй мировой войны тенденция накопить побольше вещей сочеталась с жилищным бумом. Люди, пережившие Великую депрессию и войну, стали покупать дома и наполнять их различными вещами для быта. Такие же привычки накапливать предметы переняли дети.

За 50 лет американцы заполняли жилища всё большим количеством вещей. Опрос 2019 года показал, что каждый десятый американец арендует дополнительное место для хранения.

Наш дом никогда не был грязным, но никогда не был опрятным. Мы слишком долго хранили старые журналы, и шкафы были забиты одеждой, которая в конечном итоге могла пригодиться, если кто-то похудел или прошел собеседование.

Психологи полагают, что во многих случаях люди, которые с трудом расстаются с вещами, таким образом реагируют на тревогу — от финансовой нестабильности до потерь и неудовлетворенности телом. При этом беспорядок часто выступает самостоятельным источником стресса.

Хранение вещей для многих американцев из среднего класса — попытка подстраховаться в случае финансовой неустойчивости. Вместе с этим загроможденный дом считается чем-то неприличным, отмечает Мулл: «Вы не должны признавать, что всё может пойти не так».

Вынужденный минимализм

Накопление вещей в зависимости от исторической эпохи свойственно не только американцам, но и россиянам. На примере разных периодов XX века можно увидеть динамику отношения к предметам быта и домашнему пространству — от минимализма революции 1917 года до накопительства брежневского застоя. В последнем преобладала боязнь дефицита, страх потери стабильности и погоня за мещанской роскошью из дружественных республик — югославскими торшерами, румынскими стенками и чехословацкой посудой.

С началом двухтысячных в России обсуждали демонстративную роскошь у состоятельных групп. Простые граждане тоже хотели приобретать новые предметы, но хранили старые телефоны, сапоги и платья, вышедшие из моды.

«Та же «Комсомольская правда», которая сейчас воспевает резиновые сапоги, в советское время писала, что хотеть джинсы — это аморалка, вещизм, добывательщина и так далее. Поэтому благополучие, которое на нас в двухтысячные снизошло, мне кажется, имело терапевтический характер. Эта часть нас вылезла из гетто и хоть немного погуляла».

— отметила в интервью психолог Людмила Петрановская.

Zero waste

В современной России закрепился «миф новой культурной повседневности». Культуролог и куратор просветительских проектов Ольга Рубцова объясняет, что он стал маркером определённого статуса новой творческой интеллигенции, хипстеров и креативного класса. Представители этих групп подмечают странность быта предыдущих поколений и высмеивают так называемый «бабушкин вариант» — пыльные стенки, пухлые диваны, пластиковые цветочки в вазочках и антресоли, забитые запасами на зиму, а также балкон с велосипедом и санками.

Пока российские миллениалы избавляются от надоевшей одежды, многие россияне постарше живут в концепции вынужденного и неотрефлексированного zero waste. Дети донашивают одежду за старшими братьями и сестрами, семьи применяют фантазию, чтобы уместить предметы и мебель на небольшой площади, старики заготавливают соленья на зиму, хозяйки пытаются дать вторую жизнь вещам, как пластиковые пакеты или банки (в эпоху коронавируса на место последних пришли одноразовые медицинские маски). И сейчас, и в 90-х потребители старались ходить в магазин с тряпичной сумкой и не выкидывать одежду, а чинить ее или отдавать другим. Но если теперь это делают те, кто рефлексирует из-за экоследа, то раньше так поступали в попытке сэкономить.

Я бы не уподобляла вынужденную практику zero waste минимализму. Скорее, наоборот. Навязчивое собирательство приводит к переизбытку быта. А практики реюзинга в этом контексте напрямую сопряжены с дефицитом и экономией.

— полагает Ольга Рубцова.

Кризис меняет правила

Серьезный удар принципам «арендуй, а не покупай» и «выкинь всё, что не нужно» нанес коронавирус, а точнее вызванные им карантин, безработица и экономический спад. Американцы, которые до пандемии очистили дома по методу Мари Кондо, начали жалеть об избавлении от некоторых вещей — например, даже от настольных игр.

Потребительский минимализм — привилегия для людей, которые во время финансовых кризисов, нестабильности мира и непредсказуемости будущего не переживают из-за предметов, от которых отказались, так как всегда смогут снова их купить, не заботясь о деньгах. По мнению Мулл, пандемия продемонстрировала, что к домашнему минимализму могут стремиться только те люди, которым не нужно беспокоиться из-за непредвиденных желаний или потребностей.

Весь мир теперь живет в будущем, которое всегда планировала моя семья, где изобилие соуса для спагетти и уютных старых рубашек — один из лучших сценариев, доступных людям, живущим обычной жизнью. Я боролась с этим около 30 лет, но теперь я готова признать: мама была права, и у захламления есть смысл.

Для россиян возврат к накопительству еще более актуален — ежегодно сталкиваются с экономическими вызовами — растущей инфляцией и падением курса рубля, у жителей страны мало сбережений. Коронавирус сказался на экономике страны и благосостоянии граждан, которые вынуждены были остаться без стабильного заработка из-за карантина или попали под сокращения. На такие спады россияне реагируют, как правило, однозначно и начинают скупать технику. Рубцова считает, что синдром накопительства вряд ли сводится только к экономическим страхам. «В накопительстве есть сентиментальность и искаженная бережность к собственному прошлому. В период повышенной тревожности поиск стабильности представляется самым эффективным способом выживания».

Автор статьи: Мария Лацинская